(cerita pendek oleh Misbach Jusa Biran)

“Kalau Bung seorang seniman, jangan tinggal di kampung,” kata seorang pemuda dengan penuh kesungguhan. Pemuda itu belum pernah saya kenal dan pada suatu malam kami ditakdirkan Tuhan duduk berhadapan di warung kue putu merek “Cirebon” yang menetap dekat teng bensin di Pasar Senen. Dari cara dia duduk yang semaunya itu, dari semula sudah saya duga bahwa ini tentunya termasuk bangsa-bangsa seniman. Oleh karena malam itu saya mengenakan baju yang siangnya saya tidur, lecek, maka saya pun tidak menyalahkan kalau dia sebaliknya mengira saya seniman pula. Dan memenuhi kebiasaan di antara seniman, yakni meskipun belum pernah kenal atau berkenalan dapat saja bicara dengan intimnya, maka saya tidak ragu-ragu lagi.

“Kenapa?” tanya saya sambil menghembuskan asap rokok dengan gaya bebas, menggaruk-garuk rambut semaunya. Gaya yang saya sesuaikan dengan keadaan saya malam itu: seniman.

“Saya sudah mencobanya. Saya tinggal di kampung,” jawabnya sedih.

“Saudara seniman ya?”

“Pengarang,” jawabnya tandas, tapi segera disusul dengan helaan napas yang dalam, seperti ia tengah menjalani suatu takdir yang amat berat.

“O, pengarang. Mengarang apa? Barangkali saya pernah baca tulisan Saudara di majalah.”

Kawan itu tidak menjawab. Ia pura-pura tidak mendenga pertanyaan saya, buang muka. Saya yakin ia telah menyesal membuka pembicaraan dengan saya. Kebetulan saya segera sadar bahwa saya telah membuat kekeliruan yang amat besar. Karena saya pernah tahu, bahwa pertanyaan “yang mana karangan Saudara” adalah pertanyaan yang paling tabu diajukan pada seniman-seniman muda. Sebab besar kemungkinan seniman tersebut telah menjadi seniman sebelum menulis satu karangan pun. Pertanyaan itu akan sangat melukai hati. Kalau sampai ketahuan bahwa ia belum mengarang apa-apa, kan tentunya sulit buat pemuda yang ditanya untuk tetap mengaku seniman. Maka, saya pun cepat-cepat membelokkan pertanyaan itu. “Maksud saya, nama Saudara siapa? Tentunya saya pernah dengar-dengar.”

“Duka,” jawabnya tak bernafsu sambil tetap memandang ke arah lain.

“Cuma Duka saja?” tanya saya dengan suara yang saya buat-buat supaya kedengarannya betul-betul kepingin tahu.

“A. Indra Dukawan.”

“Betul! Saya sering dengar nama itu, sering disebut-sebut orang.” Apa boleh buat, saya terpaksa berdusta. Tapi karenanya saya bisa menebus kesalahan tadi. Ia kembali tertarik pada saya. Malah lebih dari itu ia jadi baik sekali, membayari kopi dan dua potong kue putu. Dan pembicaraan menjadi lancar, terus sampai malam. Rupanya malam itu ia sedang betul-betul pantas memakai nama Dukawan. Sedang dirundung kesusahan. Yang menjadi soal adalah asmara. Tetapi menurut A. Indra Dukawan, yang menjadi pokok utama adalah karena ia tinggal di kampung.

“Bagaimana mereka bisa mengerti kalaupun saya terangkan kepada orang-orang kampung itu?” katanya dengan suara yang betul-betul menunjukkan kesulitan. “Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada mereka, bahwa pekerjaan seorang seniman tidak sama dengan pegawai-pegawai biasa yang pernah mereka kenal? Menurut anggapan mereka, orang yang baik dan rajin itu kalau pagi-pagi menenteng tas pergi ke kantor. Sedangkan saya yang mencari inspirasi setengah mati, bermenung-menung di kebun belakang, mereka katakan pengangguran, sinting, kurang waras. Malah ada yang mengira bahwa saya belajar ilmu sihir, tetapi tidak kesampaian, jadi agak linglung. Betul saya tidak bekerja, tapi saya mengarang terus. Bekerja keras. Tetapi tidak ada yang bisa memahami. Dan tambah menyedihkan lagi karena saya sering keluar malam, ada pula yang menyangka bahwa saya adalah OKD. Sama sekali saya tidak menganggap hina pekerjaan OKD yang tidak menerima gaji itu, saya sendiri juga tidak pernah punya uang, tetapi saya bukan OKD. Saya pengarang. Keluyuran malam yang saya lakukan adalah tugas yang sulit, mencari ilham, inspirasi. Dan kalau berhasil…? Ya, kalau berhasil saya bisa bikin buku…, bisa….”

“Bisa kaya…,” saya telanjur lagi, tetapi cepat bisa saya tutupi, “Maksud saya, biarkan sajalah orang-orang kampung itu, nanti juga kalau sudah terbukti…”

“Tetapi ini justru soal sekarang, bukan nanti. Sekarang! Saya punya pacar di kampung tempat tinggal saya. Orang tua si gadis terlalu menganggap sepele pada saya.”

“Sepele bagaimana?”

“Orang tuanya yang pertama-tama menganggap saya ini OKD, dan menyiar-nyiarkannya kepada tetangga.”

“Yang penting kekasih Saudara itu bisa mengerti. Habis perkara. Persetan dengan orang tuanya,” kata saya rada bernafsu. Memang panas juga hati mendengar seniman disangka yang tidak-tidak. “Sering-sering jumpai gadis itu, jeksi terus agar tidak kena pengaruh orang lain yang bodoh-bodoh itu. Ada kesempatan tidak, untuk sering-sering ketemu dan bicara?”

Dukawan diam saja selama dua menit. Dan setelah ia menggelengkan kepala sekian kali, berbisiklah dia, “Dia tak akan mau kepada saya, orang tuanya sudah menghasut dia begitu rupa….”

“Pernah Bung menyatakan cinta Bung terus terang?”

“Ya…,” jawabnya tidak begitu jelas. “Melalui sajak-sajak yang dimuat dalam majalah Rindu Damai keluaran Kalimantan.”

“Barangkali dia belum baca sajak itu.”

“Barangkali,” jawabnya. Menghela napas panjang. “Saya sendiri pun belum pernah melihat majalah itu beredar di Jakarta.”

“Jadi bagaimana dia bisa tahu pasti bahwa Bung mencintai dia?”

“Dia sudah seharusnya tahu. Cinta yang besar dan suci pasti akan sampai ke alamatnya,” kata Dukawan dalam tekanan yang berirama.

“Apa saja yang gadis itu bilang kalau kebetulan ketemu?”

Dukawan menggeleng. Setelah selesai menepuk nyamuk yang menggigit kakinya, baru ia menggumam, “Kami belum pernah ada kesempatan bicara.”

Saya kira tidak terlalu sulit untuk memahami, bagaimana sebenarnya duduk perkara percintaan kawan saya ini.

“Dia tetap adem saja?” tanya saya untuk lebih meyakinkan.

Dukawan mengangguk.

“Pantas,” sambut saya dalam hati. Nyata letak kesalahan tidaklah seluruhnya pada orang tua si gadis. Karena, walaupun ayahnya tidak mengira Dukawan ini sinting lantaran belajar ilmu sihir atau mengatakan ia OKD, tetapi kalau Dukawan diam-diam saja, yaaa….

“Barangkali perlu dicari jalan lain?”

“Bagaimana?”

“Pakailah baju yang…” Tak jadi kalimat ini saya selesaikan.

“Saya mengerti! Saya tidak punya pakaian bagus. Dan saya tidak mau ia cinta kepada saya karena pakaian saya,” sedih benar kata-kata ini diucapkannya.

“Saya belum habis bicara tadi,” kata saya.

“Teruskan, teruskan!”

“Saya mau meminjamkan pakaian saya….”

“Tidak…,” jawabnya lesu sambil menundukkan kepala. Jelas ia merasa tersinggung sekali.”

“Maksud saya,” kata saya buru-buru, “saya sedia menolong. Bicaralah terus terang pada gadis itu agar jelas. Saya mau menolong kalau diperlukan. Nanti….”

“Nanti, nanti!” katanya agak membentak. “Sekarang! Soalnya adalah sekarang ini!” Usul saya hanya menaikkan darahnya saja. “Sekarang-sekarang ini saya harussekaligus kasih lihat kekuatan. Kenapa? Minggu depan dia akan diajak ke Puncak oleh si Achmad, pemuda otak kosong yang sekadar punya motor itu. Saya juga harus sanggup mengajaknya ke Puncak! Kenapa tidak? Berapa kira-kira ongkos jalan ke Puncak?”

“Kalau jalan kaki sih, murah,” jawab saya tak sengaja bercanda. Betul-betul kurang ajar kelakuan saya ini, tak pantas bermain-main juga dalam keadaan begitu.

“Taksi!” bentaknya bernafsu. “Pakai taksi berapa? Dengan makan-makan sedikit di restoran Puncak. Berapa?”

“Besar, Bung….”

“Yaaa, berapa?”

“Seribu…. Mungkin kurang sedikit. Sewa taksinya saja kira-kira lima ratus. Makan-makannya…, oleh-olehnya….” Terhenti saya karena tiba-tiba mata Dukawan memindahkan pandangan ke arah lain, redup matanya. Tersumbat kerongkongan saya. Kadang-kadang ia melihat ke arah tanah di bawahnya, entah melihat apa, sekali ia menoleh sekilas pada saya dan tersenyum sedikit. Entah apa maksudnya. Tapi semua itu menimbulkan suasana yang menyayat hati. Sekuat tenaga saya memeras otak, bagaimana caranya mengembalikan mata Dukawan agar agak bersinar lagi. Paling tidak seperti sebelum ia berkenalan dengan saya tadi.

“Begini, Bung, ada jalan,” kata saya. Ia hanya melirik sedikit saja. “Kalau naik bus barangkali bisa dikejar juga ongkosnya. Makanan, Saudara bawa saja dari rumah.” Usaha saya berhasil, perlahan-lahan tatapan matanya bertambah tajam pada saya. Malah sedikit senyum yang jernih mengembang pula

“Berapa kira-kira,” tanyanya harap-harap cemas. “Berapa kira-kira ongkosnya semua sampai kembali lagi ke Jakarta?”

“Saya kira, yaaa, saya kira seratus rupiah cukup.”

“Seratus?” ulangnya perlahan sambil berpikir keras, lalu mukanya dihiasi senyum lagi. Dipegangnya tangan saya, “Mau Bung membantu saya?”

“Mau!” jawab saya kontan. Tentu saya harus bersedia membantu dia karena sejak tadi kerja saya hanya membuat ia kecil hati, sedih, atau tersinggung.

“Bagaimana? Katakanlah!”

“Saya punya sepasang sepatu dan satu celana wol yang jarang sekali ada gunanya buat saya. Tolong kaujualkan ke tukang loak. Saya malu menjualnya.” Saya sangat terkejut, Dukawan tidak melihat. “Saya kira akan laku semua itu seratus perak. Cocok dengan ongkos yang diperlukan.”

“Mampuslah kau!” bisik saya dalam hati pada diri sendiri. Tetapi saya sudah menyatakan bersedia membantu. Besok sorenya saya suruh si Sarpan, tukang becak kenalan saya untuk membawa celana wol dan sepatu Dukawan ke pasar loak di Gang Jagal. Saya menunggu saja di ujung gang.

Semua harta-harta Dukawan laku Rp 97,50. Saya beri Sarpan seringgit sebagai upah. Lalu saya tambah dari kantong sendiri Rp 5,00 maka genaplah jumlah yang dibutuhkan A. Indra Dukawan. Senang hatinya. Rasanya cukup terbalas juga segala kesalahan saya membuat ia terus-menerus duka tempo hari itu. Tetapi saya harus berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Dia tidak boleh meneruskan rencana mengajak gadis kecintaan pergi ke Puncak dengan naik bus dan membawa makanan dari rumah. Pasti ia akan ditertawai habis-habisan. Tentu hal itu akan terasa jauh lebih pedih daripada sekadar disangka jadi OKD.

“Kenapa Saudara harus bersusah-payah menyaingi si Achmad yang otaknya kosong itu? Tidak tepat kalau jalan yang kita ambil adalah justru apa yang padanya lebih kuat,” kata saya dengan tekanan-tekanan yang amat sungguh-sungguh meyakinkan.

“Apa maksud Bung? Diam-diam saja seperti yang sudah-sudah?”

“Bukan. Nyatakan cinta Bung itu dengan kesanggupan yang ada pada Saudara, mengarang. Kesanggupan yang pasti lebih daripada si Achmad yang kepalanyakosong itu. Dengan uang seratus ini belilah kertas dan karbon ketengan dan pita mesin ketik. Bikin cerita atau sajak. Persembahkn kepada kekasih itu.”

A. Indra Dukawan terdiam mendengar usul saya itu, ia berpikir dan berpikir.

“Betul juga,” katanya kemudian. “Dia tidak boleh jatuh pada saya karena saya dikiranya kaya, tapi harus karena kagum akan kesanggupan saya, pada bakat saya, pada cita-cita saya….”

Sebulan kemudian, kami ketemu lagi di Pasar Senen, di samping warung si Kecil, warung Cina yang menjual buah dingin. Disodorkannya selembar majalah yang dilipat terbuka pada bagian yang memuat tulisan Dukawan. Hampir saya berteriak gembira melihatnya. Betapa tidak? Setahu saya, itulah tulisan Dukawan yang pertama, yang berhasil diterima oleh majalah, dan itu terjadi karena dorongan saya.

“Kapan ini dimuat, Bung?” tanya saya dengan sungguh-sungguh gembira.

“Seminggu yang lalu,” jawabnya sambil tersenyum sedikit, lalu agak menunduk, “Maaf, uang honorariumnya sudah habis buat beli obat, tidak bisa mentraktir Bung.”

“Aaah, tidak apa. Sungguh mati tidak apa-apa.”

Di bawah kepala karangan itu tertulis “untuk si jantung hati, Rina”.

“Rina nama gadis itu, Bung?” tanya saya sambil agak tersenyum nakal, mengajak sedikit bercanda. Dukawan hanya mengangguk kecil saja. “Jadi, apa katanya? Dan bagaimana kata orang-orang kampung setelah mereka tahu bahwa Bung seorang pengarang?”

“Rupanya pengarang tidak boleh tinggal di kampung,” tukasnya dengan nada jengkel, “Mereka tidak bisa menghargai seni! Tambah buruk lagi pandangan mereka terhadap saya sekarang. Katanya tukang karang adalah tukang bohong, tukang berhutang. Memang sulit.”

“Tetapi, Bung jangan mundur!” nasihat saya yang kembali merasa terbakar dan jatuh kasihan pada Dukawan yang melamun saja sambil menggulung-gulung majalah di tangannya. “Masing-masing orang punya bakat sendiri-sendiri. Dan bakat yang jarang pada manusia ini jangan dibikin urung hanya karena pandangan orang kampung saja.”

Dukawan tidak segera memberi reaksi. Ia berpikir dan berpikir. Sesudah saya sodori rokok, barulah ia ada napsu untuk bicara. “Memang, saya tidak boleh mundur hanya karena si Rina tidak mau sama saya. Bung benar, masing-masing orang punya bakat sendiri-sendiri, betul. Mau menolong saya?”

“Tentu. Saya akan tolong Bung sebisa-bisanya agar terus menjadi pengarang yang hebat!” jawab saya penuh napsu. “Biar orang-orang kampung itu tahu bahwa mereka orang bodoh. Biar mereka betul-betul menyesal nanti karena menghina Bung, sekarang. Bagaimana, tolong bagaimana?”

“Kertas tik saya sudah habis,” jawab Dukawan segera, “Saya masih punya barang yang kira-kira bisa laku Rp 45,00. Mau tolong menjualkannya ke tukang loak?”

Masing-masing orang punya bakat sendiri-sendiri, memang, dan bakat saya menurut penglihatan A. Indra Dukawan rupanya adalah bakat untuk berurusan dengan tukang loak.

* * *

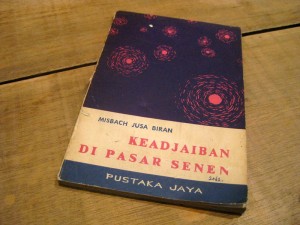

Cerita pendek ini saya ketik ulang dari buku kumpulan cerpen Keadjaiban Pasar Senen (Pustaka Jaya, Tjetakan Pertama 1971), dengan mengubah ejaan lamanya menjadi EYD, beberapa hari sesudah mendengar kabar Misbach Jusa Biran telah berpulang. Buku ini satu dari sedikit buku kumpulan cerita pengarang Indonesia yang saya letakkan khusus di samping ranjang untuk dibaca lagi dan lagi hampir tiap malam menjelang tidur, bergantian dengan Impian Amerika karya Kuntowijoyo (1998). Kedua buku itu, dengan caranya sendiri, selalu berhasil memompa semangat saya untuk kembali bangun keesokan harinya dengan percaya hidup ini memang seru dan lucu. Urip mung mampir ngguyu.

>> Untuk melihat arsip Cerpen Favorit lainnya silakan klik di sini.

asyik mas memang. sederhana sekali ceritanya, dilema seniman muda. saya nggak tahu ke mana arah cerita ini, mempertanyakan kesenimanmudaan atau kesoksenimanan atau keterasingansenimanolehcitatanya atau embuh…

uring mung mampir ngguyu

ngguyu mung pamer untu

Ngguyu mung pamer untu! Lucu tenan ki! Saya juga nggak tau (dan nggak peduli juga, mungkin) arah cerpen ini ke mana, sing penting enak diwaca, gawe guyu, lan rasane ana nilai-nilai pitutur embuh apa (lha, piye to iki?) sing rada gathuk lan sreg ning atiku. 😀

Karakter A. Indra Dukawan mirip-mirip C. Darla. Ngeselin tingkat akut, tapi bikin iba. 😀

Mungkin bikin kita jadi lebih bisa mengerti kalau ketemu Dukawan-dukawan beneran dan Darla-darla sungguhan di kehidupan nyata sehari-hari. Mengerti (dan memaklumi?) okelah, tapi kalau sampai berurusan sih ya nanti dulu. Hehe.

ah, saya jd kepingin baca tulisan misbach yusa biran yang laen. terima kasih, bung!

Cerpen-cerpen Misbach Yusa Biran ini diterbitkan ulang beberapa tahun lalu oleh salah satu penerbit besar. Ada 2 buku yaitu Keajaiban Pasar Senen dan Oh, Film. Jadi relatif mudah ditemukan di pasaran.

wah mengetik ulang ya mas? keren. saya juga suka cerpen2 misbach, lucu. sudah jarang sekarang ada cerpen yang penuh humor kayak gitu 🙂

Iya Haris, saya ketik ulang supaya cerpen-cerpen favorit saya itu ada arsipnya di internet. Hari-hari ini cerpenis yg punya selera humor di karya-karyanya paling ya Yusi Avianto Pareanom dan A.S. Laksana.

keren nih, seumur-umur baru cerpen ini dan manusia kamar-nya seno gumira yang saya tau membahas tema beginian.

apa ada referensi lain yang ngebahas tema-tema quarter life crisis (atau apa namanya, saya kurang tau)?